Alles, was Sie über Schall wissen sollten

Wir denken bei Klang an etwas, das wir hören – etwas, das Geräusche macht. Aber rein physikalisch gesehen ist Klang nichts anderes als eine Schwingung, die sich durch Materie ausbreitet. Diese Schwingung „breitet sich” in Form einer Schallwelle aus. Wenn Sie an Schallwellen denken, stellen Sie sich wahrscheinlich etwas wie das hier vor:

Aber so funktionieren Schallwellen nicht. Eine solche Welle wird als Transversalwelle bezeichnet, bei der sich jedes einzelne Teilchen auf und ab bewegt und so eine Art Schlange bildet. Eine Schallwelle ähnelt eher einem Regenwurm:

Wie ein Regenwurm bewegt sich Schall durch Kompression und Dekompression. Dies wird als Longitudinalwelle bezeichnet. Ein Slinky(auch:Treppenfeder, ein Spielzeug als lange Feder) kann beide Arten von Wellen erzeugen:

Schall entsteht durch eine Schwingung, die eine Longitudinalwelle durch Materie erzeugt. Schauen Sie:

So sieht Schall aus – stellen Sie sich dabei aber eine sich ausbreitende Welle aus Kugeln vor. In dieser Animation wird die Schallwelle durch den vibrierenden grauen Balken auf der linken Seite erzeugt. Der Balken könnte Ihre Stimmbänder, eine Gitarrensaite oder ein Wasserfall sein, der ununterbrochen in den Fluss hinabstürzt. Anhand der roten Punkte können Sie sehen, dass sich die Welle zwar in eine Richtung bewegt, aber jedes einzelne Teilchen nur hin und her schwingt und dabei die Schwingung des grauen Balkens nachahmt. Anstelle einer kurvigen Schlangenwelle ist Schall also eine Druckwelle, die dazu führt, dass jedes Teilchen der Luft entweder einen höheren oder einen niedrigeren Druck als normal hat. Wenn Sie also eine schlangenartige Darstellung einer Schallwelle sehen, bezieht sich diese auf das Maß des Drucks und nicht auf den tatsächlichen Bewegungsweg der Teilchen:

Schallwellen können sich durch Luft fortbewegen, so wie wir es normalerweise erleben. Sie können aber auch durch Flüssigkeiten oder feste Stoffe hindurchgehen – ein Großteil der Erschütterungen, die bei einem Erdbeben auftreten, ist das Ergebnis einer riesigen Schallwelle, die durch die Erde rauscht (in diesem Fall entspricht die Bewegung der Verwerfung den grauen und roten Balken in den obigen Animationen). Wie sieht es mit der Schallgeschwindigkeit aus? Nun, das hängt davon ab, wie schnell sich die Druckwelle in einem bestimmten Medium ausbreiten kann. Ein Medium, das flüssiger ist, wie Luft, ist stark komprimierbar, sodass die Welle länger braucht, um sich fortzubewegen, während Wasser weitaus weniger komprimierbar ist, sodass es weniger „nachgibt”, um die Welle zu verlangsamen. Das ist wie bei zwei Personen, die eine ausgestreckte Spiralfeder zwischen sich halten – wenn eine Person ihr Ende in Richtung der anderen Person drückt, dauert es eine Weile, bis die Welle die Spiralfeder durchläuft, bevor die andere Person sie spürt. Wenn die beiden Personen jedoch einen Besenstiel halten und einer davon drückt, spürt der andere dies sofort, da der Besenstiel viel weniger komprimierbar ist.

Es ist also logisch, dass die Schallgeschwindigkeit in Luft (1.234 km/h oder 343 Meter pro Sekunde unter normalen Bedingungen) etwa viermal langsamer ist als die Schallgeschwindigkeit in Wasser, die wiederum etwa viermal langsamer ist als die Schallgeschwindigkeit in einem festen Körper wie Eisen.

Zurück zu uns und unserem Gehör. Ohren sind eine evolutionäre Innovation, die es uns ermöglicht, Schallwellen in der Luft um uns herum zu registrieren und als Informationen zu verarbeiten – ohne Ohren wären die meisten Schallwellen für den Menschen nicht wahrnehmbar, nur die lautesten Geräusche würden als Vibrationen auf unserer Haut oder auf Knochen registriert werden. Ohren geben uns die magische Fähigkeit, selbst leiseste Schallwellen so nuanciert wahrzunehmen, dass wir in der Regel genau sagen können, woher ein Geräusch kommt und was es bedeutet. Und sie ermöglichen uns das Sprechen. Die wichtigste Form der menschlichen Kommunikation findet statt, wenn unser Gehirn Informationen über komplexe Muster von Luftdruckwellen an andere Gehirne sendet. Haben Sie jemals innegehalten und darüber nachgedacht, wie unglaublich das ist? Wenn Sie das nächste Mal mit jemandem sprechen, halten Sie inne und denken Sie darüber nach, was gerade geschieht. Ihr Gehirn hat einen Gedanken. Es übersetzt diesen Gedanken in ein Muster von Druckwellen. Dann schicken Ihre Lungen Luft aus Ihrem Körper, aber während Sie das tun, vibrieren Sie Ihre Stimmbänder genau richtig und bewegen Ihren Mund und Ihre Zunge in genau die richtigen Formen, sodass die Luft, wenn sie Ihren Körper verlässt, ein Muster aus Hoch- und Tiefdruckbereichen enthält. Der Code in dieser Luft verbreitet sich dann in der gesamten Umgebung, wobei ein kleiner Teil davon im Ohr Ihres Gesprächspartners landet, wo er das Trommelfell passiert. Dabei vibriert das Trommelfell so, dass nicht nur der Code weitergegeben wird, sondern auch die genaue Position im Raum, aus der er kam, und der besondere Klang der Stimme. Die Schwingungen des Trommelfells werden über drei winzige Knochen in eine kleine flüssigkeitsgefüllte Sirale übertragen, der die Informationen in elektrische Impulse umwandelt und über den Hörnerv an das Gehirn weiterleitet, wo die Informationen entschlüsselt werden. All das geschieht in einer Achtelsekunde, ohne dass einer von Ihnen sich dafür anstrengen muss. Sprechen ist ein Wunder.

Wie auch immer – das Ohr kann viele Eigenschaften eines Geräusches unterscheiden, aber zwei der grundlegendsten sind Tonhöhe und Lautstärke. Bei der Tonhöhe geht es um die Wellenlänge, d. h. um den Abstand zwischen den Druckwellen:

Je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Tonhöhe. Der Mensch kann Frequenzen von etwa 20 Hz (das entspricht einer Wellenlänge von 17 m) bis zu 20.000 Hz (1,7 cm) hören. Mit zunehmendem Alter verliert man die Fähigkeit, die höchsten Töne zu hören, sodass die meisten Menschen wahrscheinlich nichts hören, wenn sie Frequenzen nahe 20.000 Hz hören (Ihr Hund wird Ihnen da wohl widersprechen). Die tiefsten Töne können Sie jedoch leichter hören.

Der Grund, warum Sie tiefe Töne, wie beispielsweise tiefe Bassklänge in der Musik, spüren können, liegt darin, dass die Wellenlänge so lang ist, dass eine vollständige Welle 1/20 Sekunde benötigt, um Ihren Körper zu durchlaufen (daher 20 Hz).

Die Lautstärke eines Tons, den wir hören, wird durch die Amplitude der Druckwellen bestimmt. In der obigen Animation haben die dargestellten hohen und tiefen Töne die gleiche Lautstärke, da die Druckkurven am unteren Rand der Animation vertikal gleich groß sind. Lautere Töne haben eine größere Schwingung zwischen den Bereichen mit niedrigem und hohem Druck der Welle – d. h. laute Töne haben höhere Hochdruck- und niedrigere Niederdruckanteile als leise Töne. Bei Tönen, die sich durch die Luft an der Erdoberfläche ausbreiten, entspricht der Durchschnitt der Hochdruck- und Niederdruckanteile der Welle unserem normalen atmosphärischen Druck – dem, was wir als 1 „Atmosphäre” Druck bezeichnen. Eine Schallwelle kann also eine Hochdruckkomponente von 1,0001 Atmosphären und eine Niederdruckkomponente von 0,9999 Atmosphären haben, während ein lauterer Ton stattdessen 1,01/0,99 betragen kann – in beiden Fällen ist der Durchschnitt der beiden jedoch eine Atmosphäre.

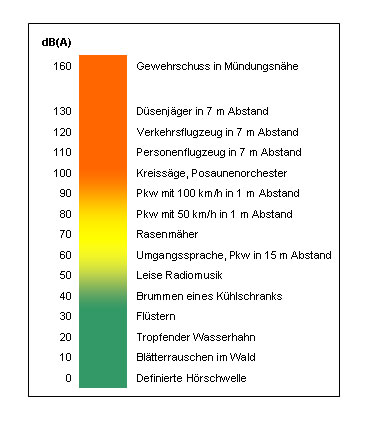

Wir messen die Lautstärke häufig mit einer Einheit namens Dezibel (benannt nach Alexander Graham Bell). Wenn Sie sich verwirren lassen möchten, lesen Sie die Wikipedia-Seite über Dezibel. Es ist eine äußerst komplizierte Einheit. Anstatt Sie mit einer Erklärung zu langweilen, lassen Sie uns einfach darüber sprechen, wie wir Dezibel zur Messung von Schall verwenden. Die Lautstärkeskala hat einen sehr kleinen Mindestwert. Die leisesten Geräusche sind weitaus leiser als jeder Mensch hören kann – sogar leiser als unsere empfindlichsten wissenschaftlichen Instrumente sie erfassen können. Aber je nachdem, wo Sie sich befinden, hat Schall eine feste Obergrenze. Der Grund dafür ist, dass Schall an sich keine physikalische Größe ist, sondern eine Druckwelle, die sich durch ein Medium ausbreitet. Und da, wie bereits erwähnt, der Durchschnitt der Hoch- und Tiefdruckpunkte einer Schallwelle dem Normaldruck des Mediums entsprechen muss, ist die Lautstärke dadurch begrenzt, dass der Tiefdruckpunkt irgendwann den Nullpunkt erreicht – ein Vakuum. Da der Unterdruck nicht weiter sinken kann, bestimmt dieser Punkt die maximale Amplitude einer Schallwelle und damit die maximale Lautstärke, die an einem bestimmten Ort erreicht werden kann. Das Praktische an Dezibel (dB) ist, dass der absolut leiseste für das menschliche Ohr wahrnehmbare Ton per Definition 0 dB beträgt – wir nennen dies die „Hörschwelle”. Es ist ein Wert, der aus einer Gruppe Normalhörender gemittelt wurde, es gibt also Menschen, di auch Geräusche unter dem Nullwert hören. Wissenschaftler versuchen, Geräusche weit unterhalb der negativen Dezibelskala zu untersuchen, und es gibt künstlich geschaffene Räume auf der Erde, in denen Werte von bis zu -9,4 dB gemessen werden – dort ist es so still, dass man das Blut in den eigenen Adern pulsieren hören kann –, aber wir können nur Geräusche im positiven dB-Bereich hören.

(SRU 99)

(SRU 99)

Der lauteste Ton, der an der Erdoberfläche erzeugt werden kann, beträgt 194 dB – dabei ist die Amplitude der Schallwelle so stark, dass der Unterdruckbereich ein perfektes Vakuum bildet (die Welle wechselt zwischen dem doppelten normalen Luftdruck und völliger Luftleere – etwas, das man besser nicht erleben sollte). Werfen wir einen Blick auf die gesamte Skala, beginnend mit den wirklich leisen Tönen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Lautstärke mit jedem Anstieg um 10 dB verdoppelt. 20 dB sind also doppelt so laut wie 10 dB, 30 dB sind viermal so laut wie 10 dB und 80 dB sind 128-mal so laut wie 10 dB.69 Die Skala endet bei 194, da es auf der Erdoberfläche keinen lauteren Ton gibt.

Aber wir können auf zwei Arten noch weiter gehen: 1) Schockwellen Wenn genug Energie freigesetzt wird, um die 194-dB-Marke zu überschreiten, ist dies zu viel, um eine anhaltende Druckwelle zu erzeugen, da wir den Tiefpunkt des Unterdrucks erreicht haben – aber es passiert trotzdem etwas. Sehr, sehr intensive Dinge. Bei 194 dB gibt es eine maximale Welle, die zwischen dem doppelten Normaldruck und einem vollständigen Vakuum hin- und herwechselt – aber sobald wir 195 dB erreichen, hört die Energie auf, sich durch die Luft zu bewegen, und beginnt, die Luft mit einem sich ausdehnenden Vakuum nach außen zu drücken. Je mehr dB über 194 liegen, desto weiter reicht diese Vakuumblase und desto größer ist ihre Wirkung. Sie dehnt sich nach außen als schnell wachsende Halbkugel aus: Am Rand der Blase befindet sich eine Barriere aus hochkomprimiertem Gas, und wenn diese Barriere über das Land hinwegfegt, wird in der Regel alles in ihrem Weg zerstört:

Während sich die Halbkugel ausdehnt, verliert sie an Energie und löst sich schließlich auf. Wenn Sie sich jedoch in der Bahn einer Schockwelle befinden, bevor dies geschieht, werden Sie eine böse Überraschung erleben. Erstens würde der Aufprall der superkomprimierten Barriere wie ein Aufprall auf eine Mauer sein (aus dem gleichen Grund, aus dem ein Sturz von einer Brücke auf Wasser wie ein Sturz auf Beton ist). Zweitens ist komprimierte Luft heiß. Drittens würde sie nicht nur alle Teile Ihres Körpers treffen, sondern auch durch Ihren Körper hindurchgehen, und wenn sie stark genug wäre, könnte sie Ihre Knochen zu Pulver und Ihre Organe zu Brei verwandeln.

Hier sind einige berühmte Ereignisse mit über 194 dB: Start der Saturn V: Die Saturn V war ein Ungetüm, und die Schallwellen ihres Starts waren so intensiv, dass sie Gras in einer Entfernung von einer Meile in Brand setzen konnten. Selbst in einer Entfernung von drei Meilen würde ein Beobachter einen ohrenbetäubenden Lärm von 135 dB erleben. Raketenstarts erzeugen einen so starken Lärm, dass die Raumfahrtbehörden die Startrampe mit Wasser fluten, um den Lärm zu absorbieren, damit die Druckwelle die Rakete nicht beschädigt. Die Bomben von Hiroshima und Nagasaki: Laut den Quellen, die ich gelesen habe, lagen diese bei weit über 200 dB. Die Schockwelle war so stark, dass sie in 30 Sekunden 11 km zurücklegte. Der Vulkanausbruch des Krakatau 1883: Der Krakatau ist eine Insel in Indonesien, und der Ausbruch ereignete sich am 27. August 1883. Der Ausbruch zerstörte die Insel vollständig und schleuderte eine enorme Menge an Trümmern mit einer Geschwindigkeit von einer 800 m pro Sekunde 27 km hoch in den Himmel. Er verursachte auch einen der tödlichsten und weitreichendsten Tsunamis der Geschichte. Insgesamt kamen 36.000 Menschen ums Leben. Das Erstaunlichste an dem Ausbruch war jedoch sein Geräusch. Es war wohl der lauteste Ton, der jemals in der modernen Geschichte auf der Erde zu hören war.

Andere Medien: Es kann laute Geräusche geben, die lauter sind als 194 dB – nur nicht auf der Erdoberfläche. Es kann lautere Geräusche im Ozean, an Land oder auf anderen Planeten geben. Die Gasriesen in unserem Sonnensystem haben beispielsweise eine dichtere Atmosphäre als die Erde, was höhere Druckwellenamplituden ermöglicht, und mit unglaublich schnellen Winden und starken Stürmen gibt es dort reichlich Gelegenheit, laute Geräusche zu erzeugen. Was nicht laut ist, ist fast alles andere im Weltraum. Sie haben wahrscheinlich schon einmal den Ausdruck „Schall breitet sich nicht im Vakuum aus“ gehört, aber jetzt macht das Sinn, oder? Schall sind Druckwellen, die sich durch Materie ausbreiten. Wenn es keine Materie gibt, gibt es keinen Schall. Es kann immense Hitze, Strahlung und Kraft geben, aber für einen Menschen, der in der Nähe beobachtet, ist alles totenstill. Wenn hypothetisch das Universum mit Luft gefüllt wäre, würde es plötzlich sehr laut werden. Vergessen Sie das erschreckende Konzept des Supernova-Lärms – allein die dumme Sonne, die einfach nur da hängt, würde mit erstaunlichen 290 dB dröhnen. Laut einem Sonnenphysiker würden wir das auf der Erde als 100-dB-Geräusch hören – so laut wie ein Motorrad – ständig, jeden Tag, überall. Seien Sie froh, dass sich Schall im Vakuum nicht ausbreitet.

In Auszügen und maschinell übersetzt aus https://waitbutwhy.com